夢のマイホームが完成し、鍵を受け取ったその瞬間の喜びは格別ですよね。真新しいフローリングの香り、真っ白な壁、家族と過ごす未来の生活…。多くの方は「やっと完成した新築だから、しばらくは心配ごとはないはず」と思うのではないでしょうか。

しかし実は、新築住宅であっても油断してはいけないのが「シロアリ」の存在です。シロアリは木材を好んで食べる昆虫で、日本では特にヤマトシロアリやイエシロアリが代表的な種類。さらには海外から入ってきたアメリカカンザイシロアリも一部地域で見つかっています。

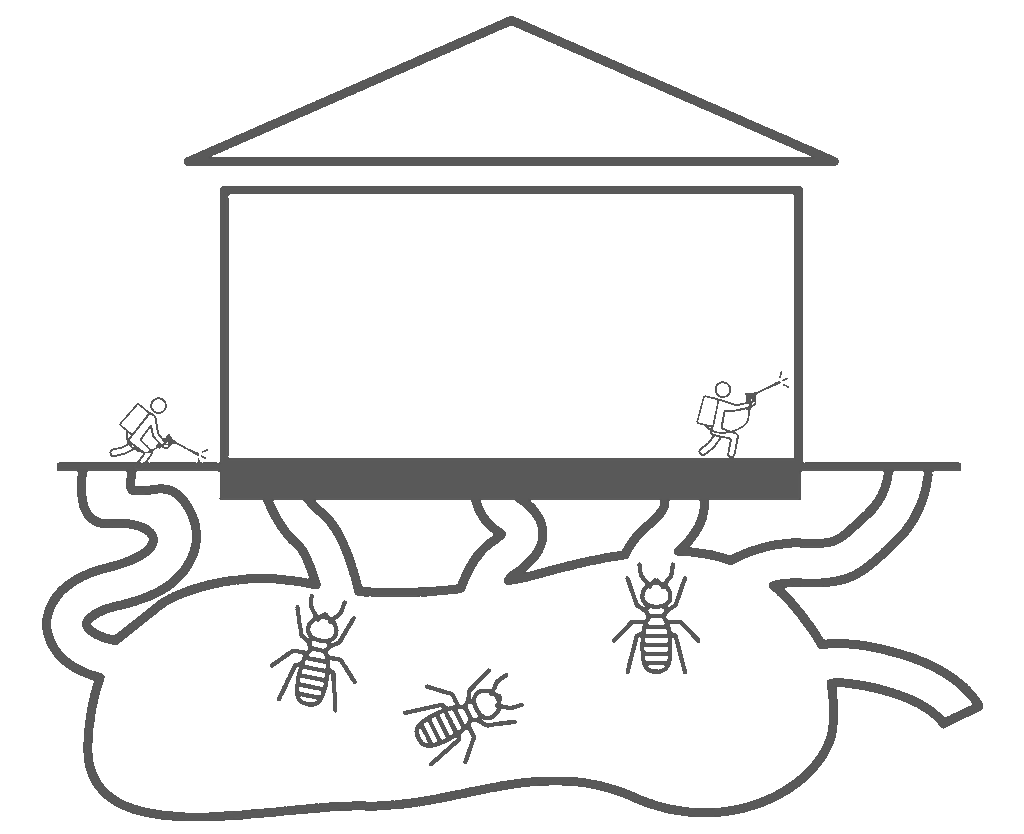

シロアリの被害は直ぐには気づきにくく、発見した時には家の構造材が大きく傷んでいた、というケースも少なくありません。では、新築時にはどんな点に注意をし、住み始めてからはどのように気を配れば良いのでしょうか。

本日は、シロアリの種類や新築時のポイント、住み始めてから自分でシロアリチェックをする方法、見つけたときの対応方法についてご紹介致します。

日本で多いシロアリと発生の特徴

新築住宅を守るために、まず知っておきたいのは「ヤマトシロアリ」と「イエシロアリ」、近年問題となっている「アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)」の三種類です。これらは習性や被害の出方が異なるため、見分け方と被害パターンを押さえておくのがポイントです。この章では、それぞれのシロアリの特徴や生態についてご紹介いたします。

ヤマトシロアリ(Reticulitermes属)

特徴

有翅(はねあり)生殖虫(羽アリ)は小さめで黒っぽい色合いをしており、体長は約4〜7mm程度。全体的に小ぶりなのが特徴です。

生息場所・習性

湿気のある朽木や床下の木材、土壌に近い場所を好みます。床下や基礎まわり等の湿りやすい場所に巣や蟻道をつくり、土と木材を移動します。

被害の出方

木材の内部を食べ進め、表面は比較的残して中が空洞化することが多いです。そのため、叩いてみると空洞音がするなどと言われています。蟻道や木くずが床下に見えたら要注意です。比較的寒冷地にも分布しており、全国的に見られる代表的な加害種です。

発生(群飛)時期の目安

春〜初夏にかけて群飛することが多く、窓際や室内で羽アリを見かけることがあります。

イエシロアリ(Coptotermes formosanus)

特徴

ヤマトに比べてやや大きく、羽アリは7〜8mm程度で色味は淡い褐色〜黄褐色。頭部が褐色で胸腹部が黄褐色という見た目の違いがあります。

生息場所・習性

暖かい地域を中心に分布(関東以西の沿岸部、四国・九州・南西諸島など)しています。地下に大きな巣を作り、複数の木材を地下のトンネルでつなぎながら大規模に食害します。個体数が非常に多く、短期間で被害が広がることがあります。

被害の出方

構造材を大規模に食べる傾向があり、発見が遅れると建物の構造強度に関わる重大な被害になることがあります。蟻道や大きめの羽アリの発生、床や柱の大きな空洞化に注意しましょう。

発生(群飛)時期の目安

地域差はありますが、主に初夏(6月頃)に夜間〜夕方にかけて群飛することが多いと報告されています。

アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ/外来種)

特徴

有翅虫や働きアリは比較的大きめで、頭部や体に黄褐色〜赤褐色を帯びる種が多い。見た目だけで判断が難しい場合もありますが、被害痕が判別のカギになります。

生息場所・習性

「乾いた木材(乾材)」でも繁殖できるのが最大の特徴で、家具や内装材、断熱材の中など土と接しない場所でも被害を起こします。輸入木材や海岸地域での定着例が増えており、新築・既存の両方で要注意になっています。

被害の出方(判別ポイント)

木材の内部を食べ、糞(ペレット)が木材近くに散らばる、または小さな丸い出入口(穿孔痕)が見られることが特徴的です。土に接していない室内家具や建具が侵されるのも本種の大きな特徴で、従来型の土壌処理だけでは対応が難しい場合があります。

新築時に必ず確認・依頼しておきたいポイント

防蟻対策は、どこの会社でやっても同じだと考えていらっしゃる方が多く、新築時に意外と見落としがちなポイントです。しかし、防蟻への意識の高さは住宅会社によって異なります。だからこそ、購入前に住宅会社にどのような防蟻処理を行っているのかチェックをしていただくことをおススメ致します。本章では、新築時のポイントについて、ご紹介をして参ります。

- 防蟻(ぼうぎ)処理の施工カ所や防蟻材の種類等について事前に確認しましょう。

新築時の「土壌処理(床下土壌への薬剤散布)」や「木部処理(土台や束への薬剤注入)」が一般的で、施工は公的な仕様書に基づき登録業者が行うことが推奨されています。しかしながら、防蟻方法や防蟻材の種類はさまざまで、最低基準で良いのか?より安心できるような処理がされているのか等、納得がいくまで必ず確認しましょう。

- 防蟻保証と再処理の目安(多くは“5年”が目安)を確認する。

薬剤によって効果継続年数は異なりますが、多くの標準では5年を目途に再処理を考える旨が示されています。保証の範囲(再処理のみか補修まで含むか)を確認しましょう。

- 構造面での配慮(設計時に依頼できる対策)

ベタ基礎(床下全面コンクリート)や基礎パッキンで土台と基礎を絶縁し床下換気を確保する工法、防湿フィルムの敷設などは湿気を減らしシロアリの好む環境を避けるのに有効です。基礎の種類や床下の断熱方法についても確認してみてください。

住み始めてから“自分でできる”日常チェック

シロアリは、家が完成した後も引き続き注意が必要です。特に、住み慣れて忘れてきたころに、やってきます。大切なのは、日頃から確認する習慣を身に着け、早期発見に繋げることです。

- 季節ごとの点検(春〜夏に注意)

羽アリの発生時期(春〜初夏、地域差あり)には窓枠・ドア枠・室内の角を要チェック。屋外では基礎周り、ウッドデッキ、薪や枕木の周辺を確認。 - 床の状態チェック

床が局所的に沈む、歩くときに空洞音がする、歩行で異常にきしむ場所がある場合は要注意。床下点検口から覗ければ、蟻道や木くずの有無を確認。 - 基礎・外壁の蟻道確認(外から)

基礎(コンクリート立ち上がり)に泥の筋(蟻道)があれば進入の明確なサインです。外周を巡回して早期発見を心がけましょう。

シロアリの羽アリを見つけたら落ち着いて対処しましょう

ここでは、簡単にできる3つの対処方法についてご紹介を致します。

- 慌てて殺虫スプレーを大量にまかない

市販スプレーで刺激するとシロアリが分散し駆除を難しくする場合があります。まずは落ち着いて対処を。 - 簡単にできる応急処置

掃除機で吸い取るか、ポリ袋(ビニール袋)で発生箇所を覆って羽アリを集め、袋を密閉して処分するのが手軽で有効です。捕獲した羽アリを数匹ビニールに入れて保管しておくと、業者に見せて種類判定に使えます。写真や発生日時・場所も記録しておきましょう。 - 業者にすぐ相談する

羽アリ・蟻道・損傷が確認できたら、早めに専門業者に床下点検を依頼してください。放置すると短期間で被害が拡大することがあります。複数社の見積りで対応方針を比較するのがおすすめです。

日常でできる“被害を招かない”5つの簡単習慣

- 家周りに木材や古材・剪定枝を放置しない。

- 排水を良くして基礎周りに水たまりを作らない(雨水の流れを確認)。

- 床下換気を妨げない

(点検口は定期的に開けて確認)。 - 浴室や配管まわりの水漏れは早めに直す。

- 引渡し時の防蟻施工記録を保存し、再処理時期(目安5年)をカレンダー登録しておく。

まとめ

新築の家は、家族が笑顔で過ごすための大切な場所です。しかし、その安心を脅かすのがシロアリの存在。被害は気づきにくく、発見が遅れると大切な住まいが大きく傷むことがあります。

だからこそ、新築時の防蟻処理を確認し、入居後も小さなサインに気を配ることが大切です。羽アリや蟻道を見つけたら落ち着いて記録し、早めに専門家へ相談しましょう。そういった日常の点検や習慣の積み重ねが、住まいを長く健やかに保ちます。住まいを守ることは、家族の安心を守ること。大切な人と笑顔で暮らし続けるために、今日からできる一歩を踏み出してみてください。