住宅選びにおいて、「木造」か「コンクリート造」かは多くの方が悩むポイントです。都市部では鉄筋コンクリート(RC)造のマンションや戸建ても広く普及していますが、昔ながらの木の家は今もなお根強い人気を誇ります。その理由は「木のぬくもり」や「見た目の美しさ」だけではありません。実は、木材は機能性や環境性能の面でも優れており、現代の建築技術により安全性も大きく向上しています。

本コラムでは、木造住宅とコンクリート住宅の構造上の違いをはじめ、調湿性・断熱性・環境性・火災への強さなど、多角的な観点から両者を比較し、「なぜ木の家が選ばれ続けるのか」を探っていきたいと思います。

木造住宅とコンクリート住宅の基本的な違い

木造住宅の特徴

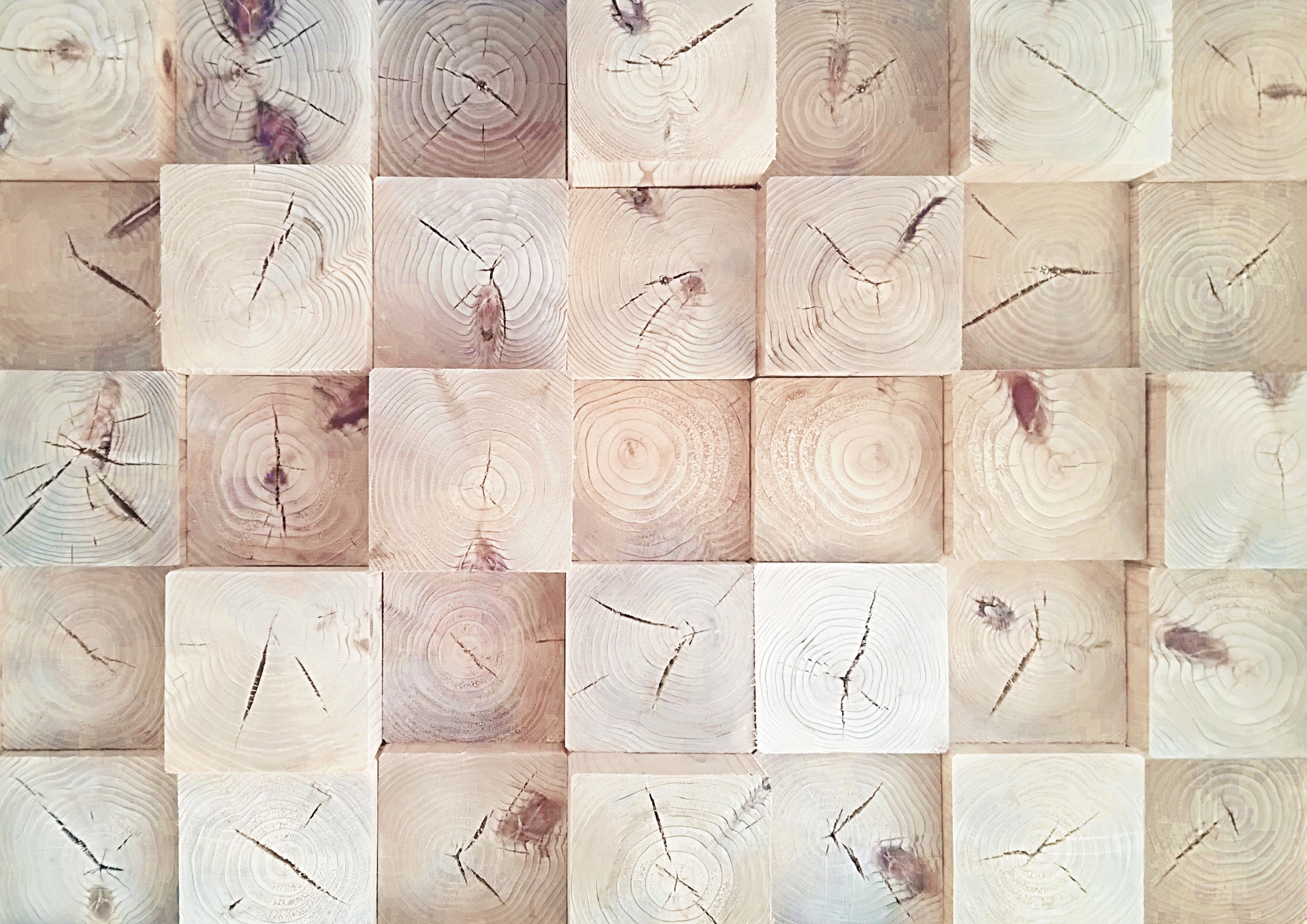

木造住宅は、日本の風土に適した建築方式であり、日本では古くから親しまれてきました。柱や梁に木材を使用する構造で、最大の特徴は軽さと柔軟性。地震大国である日本においては、構造物が軽いことが耐震性を高める一因になります。加えて、施工期間が短く、コストも比較的抑えられるため、コストパフォーマンスに優れるという点も見逃せません。特に戸建て住宅で、木造住宅は多く採用されています。最近では「在来軸組工法」や「2×4工法」等といった、耐震性の安全性と快適性を両立した木の家が増えています。また、自然素材ならではの「温かみ」や「風合い」は、インテリアとしても人気が高く、住まいにやすらぎをもたらします。

- 構造が軽く地震に強い(柔軟性)

- 施工期間が比較的短く、コストも抑えやすい

- 木材特有の温もりと香りが魅力

コンクリート住宅の特徴

鉄筋コンクリート造(RC造)は、コンクリートと鉄筋を組み合わせた非常に強固な構造です。耐震性・耐火性・遮音性に優れており、都市部の集合住宅や高層建築に多く採用されています。密閉性が高く、気密性も優れており、素材による重厚感と堅牢性が魅力です。ただし、施工費用が高めで工期も長くなる傾向がありますので注意が必要です。

- 耐震性・耐火性に優れ、長寿命

- 高気密・高遮音で都市生活に適する

- 外壁や床の厚みによる高い防音性

調湿性で比較:木の家は“呼吸する家”

木材には「調湿性」という自然の力が備わっています。これは、木が湿度の変化に応じて水分を吸ったり放出したりする性質のことで、室内の湿度を自然に調整してくれる効果があります。たとえば、梅雨のようなジメジメとした時期には空気中の湿気を吸い取り、冬の乾燥した季節には適度に水分を放出してくれます。これにより、結露やカビの発生を抑えるだけでなく、アレルギーや喘息などの症状を持つ方にもやさしい住環境を提供することができます。

一方、コンクリート造にはこのような調湿性はなく、24時間換気や除湿機器に頼る必要が出てきます。

断熱性・省エネ性能の違い

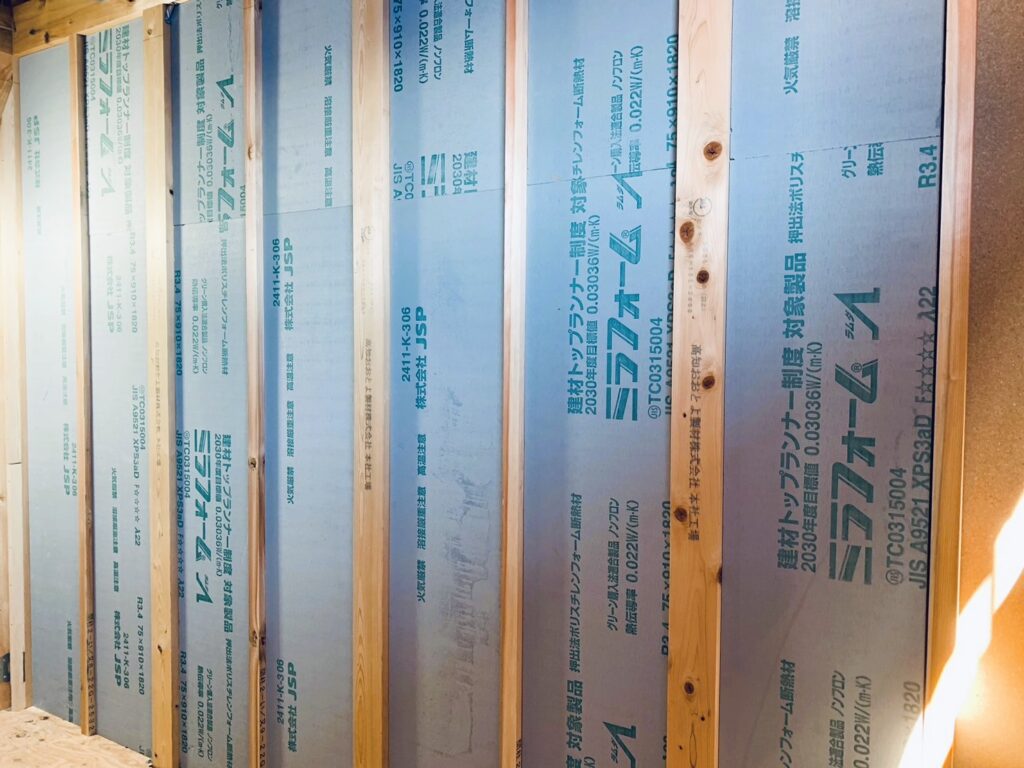

木材は空気を多く含む構造をしているため、鉄筋コンクリートよりも優れた断熱性能を持っています。加えて、適切に断熱材を充填することによって、家全体の断熱性能を高めます。断熱性能が高いということは、外気の熱が伝わりにくく、外気温の影響を受けにくいため、夏は涼しく、冬は暖かいといった室内の温度を一定に保ちやすいということです。その結果、夏は冷房効率が高く、冬は暖房効率が良くなり、エアコンの稼働時間も短縮され、光熱費の削減につながります。断熱材と組み合わせた高断熱・高気密の木造住宅は、ZEH(ゼロエネルギーハウス)仕様の住宅にも対応可能です。

一方で、コンクリートは熱を通しやすく、「夏は蒸し暑くなり、冬は冷えやすい」という特徴があります。蓄熱性が高いことで一度温まると冷めにくい利点もありますが、それが逆に、夏には「夜になっても暑さが残る」原因にもなり得ます。また冬場は冷たさを室内に伝えやすく、床暖房などの対策が必要になるケースもあります。

木の家が与える心理的な効果

木材の持つ香りや手触り、見た目のぬくもりは、人間の五感に直接訴える力があります。実際に、木材が発する木の香りには「フィトンチッド」と呼ばれる成分が含まれており、自律神経を安定させ、リラックス効果や抗菌作用があることが分かっています。また、木のぬくもりは「視覚」「触覚」「嗅覚」に働きかけ、以下のような心理的メリットがあります。

- ストレスの軽減

- 集中力の向上

- 心拍数や血圧の安定化

こうした効果により、在宅ワークや子育て、介護といったシーンにおいてもメリットがあり、精神的に安らげる空間としての「木の家」の価値は非常に高いといえます。

環境性能の違い:サステナブルな資材としての木

木は再生可能な資源であり、持続的な森林管理を行うことで何度でも再利用が可能です。また、木材は製造・加工の過程において必要なエネルギー量が少ないため、CO₂排出量を大きく抑えることができます。さらに、木は伐採された後も炭素を蓄える「カーボンストック」の役割を果たします。これにより、地球温暖化対策にも貢献する住宅素材として、近年ますます注目されています。

一方、コンクリートは製造過程で大量のエネルギーを消費してCO₂を排出するため、地球温暖化への影響が大きいとされています。環境負荷の低い建築を目指すのであれば、木造住宅は有効な選択肢の一つです。

火災への強さ:木造は本当に燃えやすいのか?

「木は燃えやすいから火災に弱い」と思われがちですが、これは必ずしも正しくありません。

木造の火災性能

木材はある程度の厚みがあると、表面が炭化して内部に火が届きにくくなる性質を持っています。これにより、火災時にも構造体が崩れるまでの時間に猶予ができ、避難や消火活動がしやすいというメリットがあります。さらに、現代の木造住宅では、耐火性の高い石膏ボードや難燃木材、防火構造の外壁材などが使用され、火災時にも一定時間、安全を保てるよう設計されています。

コンクリート住宅の火災性能

コンクリートは不燃材料であり、燃えることはありません。しかし、火災によって内部の鉄筋が高温にさらされると、爆裂(スパリング)現象が発生する恐れがあり、強度が低下して崩落の危険性があることも指摘されています。また、外見上燃えないように見えても、鉄筋部分が高温で変形したり錆びたりすることにより、内部の構造体にダメージが及び、長期的な耐久性が損なわれるケースもあります。

つまり、火災時の「燃え方」や「安全性の確保の仕方」が両者では異なるため、一概に「どちらが強い」とは言い切れないのです。設計・設備・施工の質によって火災対策の実効性は大きく変わります。

まとめ

木の香りに包まれ、やわらかな光が差し込む空間。木の家には、数字や性能だけでは測れない「心地よさ」があります。自然素材がもたらす調湿性や断熱性は、日々の暮らしをより快適にし、知らず知らずのうちに心と体を整えてくれます。もしあなたが、ただ単純に「住む場所」ではなく、「心からくつろげる居場所」を求めているなら、「木の家」という選択肢を一度ご検討ください。そして、木造住宅とコンクリート住宅、それぞれの違いを理解することで、家づくりはより具体的に、現実的に進めることができます。「なんとなくのイメージ」で選ぶのではなく、性能面や快適性・将来性を見据えた選択が、満足のいく住まいにつながります。ぜひ、モデルハウスの見学や、建築会社との相談を通して、五感で味わう“木のある暮らし”の魅力を体感してみてください。