かつて日本の住宅は「和室」が主流でした。畳の上でゴロンと寝転がったり、ふすまや障子を通して四季を感じたりと、和室は生活の中心を担う空間でした。しかし、現在の新築住宅やマンションでは、和室のない間取りが当たり前になりつつあります。なぜ和室は姿を消しつつあるのでしょうか?そして、近年再び注目されている背景とは?

本ブログでは、和室が減った理由と、現代における和室の可能性、活かし方をご紹介します。

かつては当たり前だった「和室」

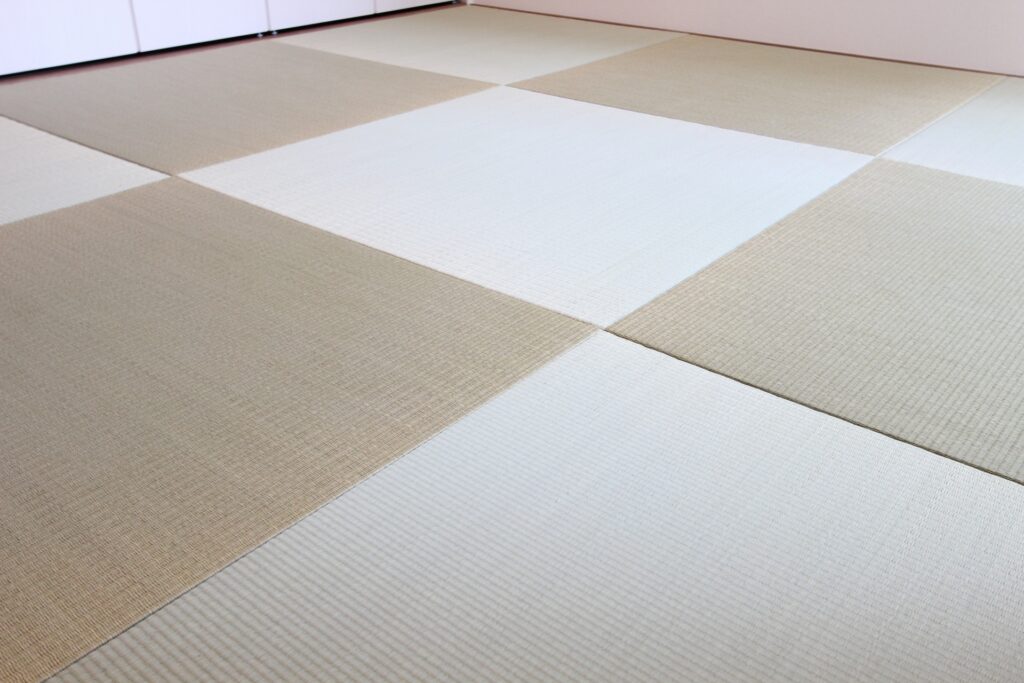

昭和中期までの日本の住宅では、複数の和室を備えるのが一般的でした。畳の部屋は、寝室として、食事をする場として、来客用の客間としてなど、生活のあらゆるシーンで活躍する多目的な空間でした。特に畳は、断熱性・保温性に優れており、湿度調整効果もあるため、四季のある日本の気候に適した床材です。また、正座やあぐらといった日本独自の所作も、和室の文化を支えてきました。

和室が減った3つの主な理由

ライフスタイルの変化

現代の日本人の生活スタイルは、椅子やソファ、ベッドを使う欧米型の洋風スタイルへと大きく変化しています。これに伴い、畳の上に座ったり寝転んだりする文化は徐々に薄れ、フローリングの洋室が求められるようになりました。特に共働き世帯の増加により、「掃除や手入れの手間が少なく、家事動線の効率が良い家づくり」が重視される傾向にあります。

メンテナンス性の問題

和室に使われる畳や障子、ふすまは、定期的な交換や修理が必要です。畳は数年に一度の表替えや裏返しが推奨されており、障子紙は破れやすく、小さな子どもがいる家庭では特に手間がかかります。一方でフローリングは、水拭きや掃除機で簡単に清潔を保てるため、手入れのしやすさが重視される現代のニーズに合致しています。

建築コストと設計の自由度

和室は、洋室に比べて特殊な建材や施工技術が必要になるため、建築コストが高くなりやすい傾向があります。また、畳のサイズやふすまの配置が設計の自由度を制限し、「間取りの柔軟性」が求められる都市部の住宅には不向きとされることもあります。

それでも残る「和室」の魅力

近年の家づくりで和室は減ってきましたが、和室には、洋室にはない独特の美しさと落ち着きがあります。自然素材である畳の香りは心をリラックスさせ、柔らかく温かみのある床は、小さな子どもや高齢者にとっても安心。さらに、床に直接寝転べる快適さや、室内に調和をもたらすデザイン性は、今なお根強いファンがいます。また、家具を必要最小限に抑えられる点も和室の利点です。ちゃぶ台や座布団だけで完結するシンプルな空間は、ミニマリズムとの親和性も高いです。

現代風にアレンジされた和室の活用例

最近では、「和室=古い」というイメージを払拭するような、現代的で洗練された和モダンインテリアが人気を集めています。

- 洋室の一角に琉球畳を敷いたリラックススペースを設ける

- 障子の代わりに和紙調のアクリルパネルやロールスクリーンを使用

- 畳の色をグレーやチャコールなどモノトーンに変更し、洗練された印象に

- 木目の天井と間接照明で、旅館風の落ち着いた雰囲気を演出

これらの工夫により、従来の和室とは違ったスタイリッシュな空間が実現でき、若い世代の間でも「和室を持ちたい」というニーズが再び高まりつつあります。

和室回帰の兆し?再注目される背景とは

ここ数年、サステナブルな暮らしや、心の豊かさを重視するライフスタイルが注目される中で、和室が再評価される動きが見られます。

- 自然素材で構成された畳や木材の心地よさ

- リモートワーク空間としての静けさと集中力

- 子育て世帯にとっての柔らかい床材の安全性

- 民泊や旅館など、外国人観光客向けの「日本らしさ」の演出

また、SNSやYouTubeでも「和室リフォーム」や「DIYで作る畳スペース」などの情報発信が増えており、和室の新たな価値が掘り起こされています。

まとめ

和室が減少した背景には、住宅の洋風化、手間のかかる管理、建築コストの問題など、合理的な理由が多くあります。しかし、和室は単なる懐古的な空間ではなく、現代の暮らしに柔軟に適応できる可能性を秘めた空間でもあります。畳の部屋にもう一度目を向けてみると、日本人が長く大切にしてきた「くつろぎ」や「間(ま)」の美しさを、改めて実感できるはずです。新たに注文住宅をご検討中の方は、ぜひ「畳」のある空間を住まいに取り入れてみてはいかがでしょうか。

最後までご拝読いただき、ありがとうございました。