みなさま、こんにちは。

吹抜けというと、「広く感じる」「光が入って明るい」といったイメージが強いかもしれません。ですが実はそれだけではなく、性能面でもしっかりとしたメリットやポイントがあります。

本ブログでは「吹抜けって性能的に大丈夫?」という不安を持っている方に向けて、断熱性や空気の流れ、構造についてご紹介いたします。

吹抜けのメリット

光を上手に取り込める空間

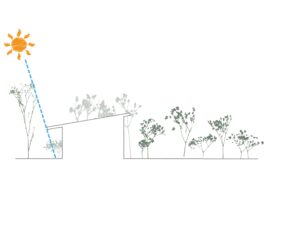

吹抜けの一番の魅力は、なんといっても高い位置に窓を付けられること。高いところから入ってくる光は、部屋の奥までしっかり届き、室内の明るさを大きく改善することができます。さらに、冬は太陽高度が低くなるため、太陽の光が部屋の奥まで入りやすく、自然な暖かさを取り入れられるというメリットもあります。

ポイント

- 南側に大きな高窓をつけると、昼間はほとんど照明いらず

- ガラスは断熱性の高いLow-E複層ガラスやトリプルガラスを選ぶと◎

- 日差しの入り方を考えて、夏は遮熱、冬は採光をうまくコントロール!

このように、日中の照明エネルギーを削減する効果が期待できるため、一次エネルギー消費量の低減にもつながります。

空気の流れを活かした温熱環境の安定

「吹抜けって暖房効率が悪そう…」という声をよく聞きます。ですが、逆に上下階がつながる吹抜けは、空気の移動が生まれやすい設計です。これを「空気循環」として上手に活用することで、室温のムラを解消し、快適な住環境をつくることができます。

例えば、天井にシーリングファンをつけて空気を回すだけでも、部屋の上下の温度差がぐっと少なくなります。

ポイント

- 冬は天井の暖かい空気を下に、夏は逆に上へ流して調整

- 換気システム(第1種換気)と組み合わせるとさらに快適

- 吹抜けがあると煙突効果(上昇気流)が使えて、自然な換気も◎

適切な換気・送風の設計により、冷暖房の効率化と快適性の両立が期待できます。

吹抜けのデメリット

構造面の強度に注意

「吹抜けを作ると地震に弱くなるんじゃ…?」という不安もあると思います。ですが、ちゃんと構造計算をして設計すれば、安心して取り入れることができます。特に「SI構法(スケルトン・インフィル構法)」のような構造だと、柱と梁でガッチリ支える構造なので、大きな空間にも対応しやすいです。

ポイント

- ラーメン構造なら開放感と耐震性の両立がしやすい

- 吹抜け部分にはしっかり耐震壁のバランスを考えて設計

- 長期的なリフォームも視野に入れるなら、SI構法との相性も◎

耐震対策は、吹抜けの有る無しに関わらず、構造計算によるチェックが重要です。

断熱性能・気密性能に要注意

「吹抜け=寒い」という印象の原因は、実は断熱や気密の不足にあります。断熱性・気密性を取得することによって、吹抜けのデメリットを解消することができます。

ポイント

- 吹抜けのある家では「屋根断熱」が効果的。

- 高性能な断熱材を使って、断熱ラインをしっかり連続させることが大事

- 窓の性能も見逃せない! 吹抜けの大きな窓ほど断熱性に気をつけましょう

- 気密性(すき間の少なさ)も重要。C値0.5以下を目指しましょう

断熱や気密がしっかりできていれば、吹抜けでも寒くない家はちゃんとつくれます。

音環境とプライバシーの工夫

吹抜けは「音が響きやすい」「2階の音が聞こえやすい」といった面があります。リビングの音が寝室や書斎に届いてしまう…ということが起こりやすいため、使う素材や間取りの工夫で以下のような配慮を取り入れるのがおススメです。

ポイント

- 吸音性のある壁材や天井材を選ぶ

- 書斎や寝室など、静かさが必要な部屋は吹抜けから少し離す等といった間取りの工夫

- 防音カーペットなどを使うのも効果的!

プライバシーや音環境にも配慮することで、家族みんなが快適に過ごせる住空間になります。

まとめ

昔から吹抜けは「寒い」「冷暖房効率が悪い」と言われてきました。実際に、新築を検討する際に、ご両親から「吹抜けは寒いから採用しない方が良い」等といったアドバイスをもらったことがある方も多いのではないでしょうか?しかし、それは風通しの良い家づくりに重きを置いていた日本の住宅性能が原因によって起きていた現象です。デザインだけでなく、性能を考慮した吹抜け設計は、住まいの快適性を高めるだけでなく、家族のつながりや暮らしの質を一段上げてくれる要素にになります。

吹抜けを採用したい、という方は住宅会社選びの際に「高断熱・高気密」住宅を選ぶのが大切です。

最後まで、ご拝読いただきありがとうございました。